الثلاثاء 16 نوفمبر 2004

• إيلاف

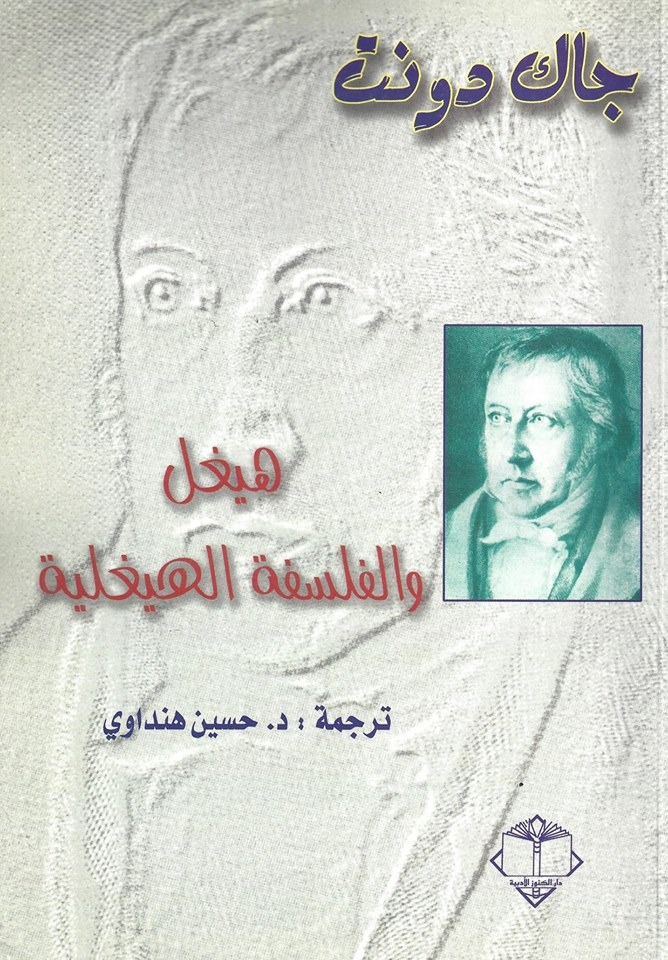

صدرت في العاصمة اللبنانية بيروت قبل ايام الطبعة الاولى بالعربية لكتاب “هيغل والفلسفة الهيغليّة” للمفكر ومؤرخ الفلسفة الفرنسي الكبير جاك دونت. وهذه الترجمة الصادرة عن دار الكنوز الأدبية، من انجاز الكاتب العراقي الدكتور حسين الهنداوي رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حاليا والمتخصص ايضا في الفلسفة الهيغلية وله حولها مؤلفان هما “هيغل والاسلام” (بالفرنسية) و”التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغل” الصادر بالعربية عن دار الساقي في لندن.

ويتكون الكتاب من قسمين الاول حول موقع الفيلسوف الالماني الشهير هيغل وتأثيراته الكبرى في الفكر الغربي الحديث حيث يتناول العمل الهيغلي وقدره، وخصوصية هذا المسمى هيغل، وغموضه وخفايا مصادره وعلاقاته ومغامرات الهيغلية واخيرا تأثيرات هيغل على فلسفة كارل ماركس في مختلف المجالات لا سيما مجالي البعد الدوري للتاريخ البشري والمنهج الديالكتيكي. القسم الثاني من جانبه يتناول جوهر الفلسفة الهيغلية اذ يبحث موضوع علاقة نظامه الفلسفي بالدين، ومواقع اصالة النظام الفلسفي الهيغلي، ثم خاصيته كفكر تأملي، وكفكر للسيرورة، كما يبحث الانجاز الهيغلي الهائل في مجال الدياليكتيك وابوته لهذا النظام في الفلسفة الحديثة فيما يتكرس الفصل الاخير لموضوعة اعلاء التاريخ كغاية بذاتها للفلسفة الهيغلية.

ويرى الهنداوي الحائز على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بواتيه الفرنسية عام 1987، ان هذا الكتاب “يجعلنا وجهاً لوجه ودون إيديولوجيا أو تسطيح أو تعقيد مع الجوهر الحقيقي للفلسفة الهيغيلية بأعماقها وآفاقها وجمالياتها وأوهامها وتناقضاتها أيضاً” ملاحظا ان كتاب “هيغل والفلسفة الهيغلية” هذا الصغير حجماً، كبير العلم وثمين باعتراف عالمي واسع كما يثبت واقع صدوره بالفرنسية بأربع طبعات وبأعداد كبيرة خلال فترة وجيزة وترجمته إلى عشرات لغات الدنيا المعروفة وكذلك النائية كالصينية واليابانية والتركية… ومن هنا اهمية صدوره باللغة العربية.

كما يشير الى ان الاهتمام بهيغل، وبعكس نصيب معظم نظرائه في الفلسفة الغربية، يتواصل متسعاً ومتعمقاً في العالم كله وفي مشهد لا يخلو من الإثارة وحتى الطرافة أحياناً: “فهذا مفكر، وهنا مفارقة أولى، لا يترهل حتى عندما تتهافت أو تندحر أجزاء جوهرية من فلسفته، كما حصل لتلك الخاصة بفلسفة الطبيعة مثلاً، ولا يتقادم برغم اكثر من قرن ونصف على موته في 1831، إنما يمكث في قلب الجدل الراهن يتجاذبه المتساجلون ويتهادن به المتناقضون، حتى أنه يكاد يستبق الجميع سلفاً للتموضع في أي زمن مقبل يستطيعه من القرن الجديد وربما ما بعده، ودائماً بفعل صدفة، أو إذا شئنا ضرورة كونية ماكرة، مستفيداً في آن من غرور إيديولوجية ليبرالية او أخرى تبدو منتصرة آنيا، ومستفيداً أيضاً من شيخوخة مباغتة وعصيبة لكن مباركة لإيديولوجيا كانت واعدة وشابة حتى قبيل لحظات من نهاية القرن العشرين ونقصد الماركسية التي كان هيغل، وهذه بذاتها مفارقة أخرى، المستفيد وربما الأبرز، من انتصاراتها الكبرى التي أحرزتها في مفتتح القرن العشرين وطواله بدءاً بثورة أكتوبر الروسية”.

ويضيف الهنداوي في مقدمته “أنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها تلك الضرورة الماكرة عن نفسها إلى جانب هيغل. فهذا الفيلسوف الألماني الشهير جداً في نهاية حياته، حتى أنه سمي بفيلسوف الدولة البروسية جزافاً، سرعان ما نُسي تماماً ولأكثر من قرن من الزمن بل وعومل بإزدراء حتى في بروسيا التي لم يتردد بعض اكاديمييها الرسميين البلداء من شتم فيلسوف برلين الكبير الذي اختطفته الكوليرا كما قيل. لكن النعت سينطبق على مطلقيه تماماً حيث ستغمرهم كثبان النسيان إلى الأبد، بينما كانت الهيغلية، مع بناتها الماركسية والبراغماتية والوجودية، تتألق من جديد في مجالات صارت تمتد من الميتافيزيقيا إلى السياسة والتاريخ والفن وإلى كافة الفروع الأخرى للمعرفة.. حيث كلّ يُشهر انتماءه إلى هيغل”.

ويعتقد الهنداوي ان هذه الحصيلة البديعة لم يخلقها الفيلسوف وحده. بل ما كانت ستتحقق ربما لولا المساهمة العظيمة لرعيلٍ من كبار مفكري القرن العشرين ظل يتسع ويتسع حتى الآن دون توقف أو حدود جغرافية أو ثقافية، معتبرا أن قطبيه الأكبر، والأهم ربما، في ذلك القرن المنطفئ للتو، هما في نصفه الأول جان هيبوليت، وفي النصف الثاني تلميذه ووريثه ومتجاوزه في آن جاك دونت الذي، “ومنذ كتاباته الأولى لم يكف عن اكتشاف الجديد وتجديد اكتشاف الحي وحده في الفلسفة الهيغلية من خلال نظرة متحركة لا تنتمي بالضرورة إلى الهيغلية ولا تغري بها دائماً، إنما تتفاعل وتتألق بمتعة الكشف مدججة، دفعة واحدة، بمادة معرفية مذهلة الخصب باعتراف واسع، وبمساءلات نقدية قاسية السخرية أحياناً، وبحيوية راهنة بشكل خاص، وبمنهجية صارمة تأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات وتعيد إلى الأذهان ما كانت عليه الهيغلية في الأصل، وتفحص ما أصبحته حالياً، وتسترجع الأسئلة التي لا تكف عن الحضور بشأنها”.

وجاك دونت حسب الهنداوي ” لم يتهيغل ولم يتمذهب بالهيغلية، إنما اهتم تحديداً، وهذا ما علمنا اياه نحن تلاميذه، في تأمل ما هو حي بعد من هذه الفلسفة بل راح يبحث عنه في وقائع عصرنا مؤكدا بإصرار ثابت أن الفلسفات السالفة حتى أعظمها، وهذا حال جزء كبير من الهيغلية ومن الماركسية حالياً برأينا، تتحول بالضرورة، هي أيضاً، إلى محض مومياءات خرساء. فالحصيلة بالنسبة لدونت هي باختصار قاس ما يلي: ان ما هو عبقري وراهن دائماً في فلسفة هيغل ليس سوى الديالكتيك الذي ليس بدوره سوى الاستمرار المطلق للصيرورة أي للصراع والتناقض والنفي والتجدد والموت والحياة كضرورات كونية بذاتها”.

ولجاك دونت وحوله، كرست دراسات عديدة سلفا وبلغات شتى كان منها مؤخراً عدد خاص من مجلة “حوليات” الصادرة باللغة الفرنسية عن الجمعية الفلسفية الأمريكية تضمن دراسات تناولت خصوصية حفريات هذا الفيلسوف الفرنسي المتعلقة إجمالاً بالفلسفة الهيغلية وتفاعلاتها وانبعاث أطروحاتها الأساسية، بصيغة أو بأخرى، في الفلسفات اللاحقة لا سيما الماركسية وفي التطورات الكونية عموماً. وكان آخرها كتاب تكريمي كبير حول منظوراته الفلسفية بعنوان “الفلسفة مأخوذة بالتاريخ” شارك في تأليفه متخصصان فرنسيان في الفلسفة الهيغلية.

وقد ولد جـاك دونت في مدينة تور الفرنسية في 17 من الشهر الرابع لعام 1920، وأكمل دراسته متخصصاً في الفلسفة الهيغلية تحت إشراف جان هيبوليت. ثم أصبح أستاذا لها في جامعة بواتيه الفرنسية الشهيرة لربع قرن حيث تتلمذ على يده عدد جيد من المتخصصين الفرنسيين والأجانب وكنا منهم. وفي هذه الجامعة التي تخرج منها ديكارت من قبل، أسس دونت في عام 1970 مركزاً عالمياً لامعاً للدراسات الهيغلية والماركسية ظل هو محوره الحيوي حتى مطلع التسعينات إلى جانب نشاطاته الفكرية والاكاديمية كرئيس للجمعية الفلسفية في بلاده ولإتحاد الجمعيات الفلسفية الفرنسية عبر العالم قبل أن يحيل نفسه إلى التقاعد مواصلاً التأليف الفلسفي الذي أغناه أخيراً بكتاب مثير بعنوان “سيرة هيغل” كشف فيه عن جوانب خفية خطيرة في حياة الفيلسوف وفي أفكاره أيضاً. أما أبرز مؤلفاته قبل ذلك فمنها كتاب شهير صدر في 1968 بعنوان “هيغل فيلسوف التاريخ الحي” أعيد نشره مراراً بالفرنسية وبغيرها، ومثله أيضاً “أسرار هيغل” و”هيغل وعصره” و”من هيغل إلى ماركس”، و”إيديولوجيا القطيعة”، و”هيغل فيلسوف الجدل والصراع”… وغيرها إضافة بالطبع إلى هذا الكتاب.

ومن اللافت ان المؤلف خص الطبعة العربية لكتابه بمقدمة خاصة اشار فيها الى ان هيغل “يقدم منظوراً عن الأشياء يتميز بالشمولية وأيضاً بالتماسك والانفتاح. انه منظور، حتى عندما لا يكون مقبولاً بكامله، يلبي حاجة روحية للوحدة الكونية، لا مفر منها مقابل البحوث المبعثرة والابتكارات المجزأة للعلوم والتقنيات والفنون والآداب” معتبرا ان هذا الفيلسوف “هو أحد أكبر الفلاسفة الكلاسيكيين، وربما الأكبر بينهم، ما دام يزعم بأنه يجمع في مذهبه الفلسفي أفضل ما وجده لدى سابقيه من مختلف الاتجاهات. ثم ألا تمتلك فلسفته رابطة استثنائية خاصة مع فلسفة ماركس الذي وفي ذات الوقت الذي ينتقده حول بعض الأمور بصرامة، لم يكف أبداً عن الإعلان عن كونه تلميذ ذلك “المفكر الكبير”؟ فبدون هيغل لا يمكن أبداً أن نفهم ماركس على وجه تام كما لن نفهم خصوم ماركس”.

كما يلاحظ ان خصب الفكر الهيغلي يعبر عن نفسه في مجالات كثيرة. إلا أن ما يطبعه خاصة هو، إلى جانب تطويره الخلاق للمنهج الديالكتيكي، تأكيده على أهمية هذا المنهج الحاسمة في كل مجالات البحث من وجهة نظر تاريخية. مضيفا وحتى إذا كان هيغل ارتكب أخطاء في التفسير، فإنه أكد على الأقل وجود تاريخ إنساني فعلي متشكل من وفي استمرارية التناقضات المحلولة على التعاقب، ومفعم بالتماسك والحياة، ومدركٍ موضوعياً.

ويعتبر المؤلف ان دراسة هذا المفهوم الهيغلي للتاريخ تبدو “نافعة بشكل خاص في عصرنا المضطرب، وعالمنا الممزق والمتناقض لكن الذي يواصل فيه النوع البشري مع ذلك تقدمه”. وهذا المفهوم تحديداً هو ببساطة ما يحاول كتابه هذا أن يعرضه.